故宫国宝南迁与安顺华严洞

- 生活

- 2025-04-04 07:04:06

- 18

今年是抗日战争胜利八十周年、故宫博物院成立一百周年纪念。回溯历史,这两件大事的交集——抗战的爆发和故博的存亡,曾引出了一桩辉耀千古的佳话,这就是被誉为“文化抗战”的国宝南迁。

贵州安顺华严洞是抗战期间故宫文物南迁极为重要的一站,1938年,为了保护故宫博物院的珍贵文物不被日本侵略者掠夺,故宫博物院将大量国宝分批转移到我国西部进行隐藏。其中,80箱共计1022件国宝于1939年初被秘密转移至贵州安顺华严洞,这些国宝在洞中隐藏了近6年。

4月9日,“国宝南迁的记忆——华严洞藏故宫博物院历代书画珍品展”将在贵州安顺古城艺术粮仓开展,将这段往事一一铺陈。

文物南迁路线

所谓“国宝南迁”究竟是怎么回事?地处偏僻的安顺又何以会与之有所关联?当年入藏华严洞的又是些什么国宝?

安顺旅游集团文旅融合创新研究院有限责任公司即将在安顺古城历史文化街区艺术粮仓举办“国宝南迁的记忆——华严洞藏故宫博物院书画珍品展”,以纪念安顺历史上这一次千载难逢的机运,并借以致敬在抗日烽火中为守护国宝而历尽艰辛的所有先辈前贤。

“国宝南迁的记忆——华严洞藏故宫博物院历代书画珍品展”将于4月9日在古城艺术粮仓开展。图源:安顺日报

生于乱世 命运多舛

故宫博物院,是北洋政府时期因军阀混战而催生的一朵奇葩。

故宫即紫禁城。辛亥革命后,按照革命党人与清廷订立的清帝退位条件,即“清室优待条件”,溥仪保留皇帝称号,其小朝廷由民国政府每年拨付400万两银子供养;同时还规定逊清小朝廷须从紫禁城搬往颐和园。此后,由于民国政府陷于战乱,溥仪在紫禁城里一住就是十多年,直到1924年9月第二次直奉战争爆发,冯玉祥发动北京政变,推翻曹锟政权,并将溥仪驱逐出宫,废止其皇帝称号。随后,临时执政府组成“清室善后委员会”,负责清点溥仪出宫后遗留下来的所有公私物品,其中的重点就是对原清室以国家名义保存在宫内的历代文物进行清点、登记、整理、保管。以此为基础,1925年10月10日宣告国立故宫博物院成立,并于当天正式对公众开放,引起极大轰动。

故宫博物院老照片,原额为李煜赢题

1928年,忠于孙中山的南方国民革命军北伐成功,彻底终结了北洋系的统治。国民政府定都南京,北京更名为北平,随即派人接管了故宫博物院。就在此时,身为国府委员的经亨颐却以故宫文物属逆产为由,提出了一个“废除故宫博物院,将其物品分别拍卖或移置”的荒唐议案,并获国民政府通过;把清室以国家(朝廷)之名占有的历代珍藏,视为一人一姓之私,此说之谬,竟能瞒天过海,得到国府大员们的认同,实在匪夷所思。幸有张继、易培基、马衡、吴瀛、沈兼士等有识之士挺身而出,大声疾呼,并说动部分有力的国民党军政要员支持,经亨颐的提案方被重新否决,故宫博物院终得保存。

1928年10月,国民政府颁布《故宫博物院组织法》,再次确认故宫博物院直属中央政府管辖。同时组成一个包括政军文各界名流在内的37人理事会,负责对故宫博物院进行监督和管理。1929年2月,正式任命易培基为首任故宫博物院院长。院以下新增文献一馆。任命易培基兼古物馆馆长,马衡为副馆长;张继为文献馆馆长,沈兼士为副馆长;庄蕴宽为图书馆馆长,袁同礼为副馆长;李宗侗为秘书长;俞同奎为总务处处长等。

但不几年,又发生了一件要求拍卖故宫文物的荒唐闹剧。

那是1932年8月,因“九一八”事变后,日寇步步紧逼,国势危殆,北平政务委员会特意召开会议,讨论如何保护好故宫文物。讵料会上竟有人提出了拍卖故宫文物,以购买五百架飞机抗敌的荒谬建议,并形成了决议。幸亏易培基等博物院领导四处奔走呼吁,并得到社会各界的有力支持,此事方得以平息。

1933年,首任院长易培基因所谓故宫盗宝案而蒙冤去职,马衡先生临危受命,被任为代理院长(1934年实授院长)。马衡上任后所面临的最大问题,就是故宫国宝的南迁。

1933年第三批文物集中在太和门广场等待出发 图片来源网络

鼙鼓动地 国宝南迁

1931年“九一八”事变爆发,平津震动,危及北平文物安全,国民政府遂有将之转移至南方保存的议案,史称“国宝南迁”。

未料,此议一出,立即引起轩然大波,并形成了一个反对南迁的反对派阵营。反对派认为:文物虽然重要,但国难当头,如此重物轻人,优先迁走文物,不仅是动摇民心,甚至是置国土和人民安全于不顾;还有因担心文物在迁移途中遭到毁损的部分人士也加入反对之列。其中,以原故宫博物院古物陈列所所长周肇祥为首,还笼络部分人士成立了一个名为“北平市民众保护古物协会”的组织,声言要用武力阻止南迁。一时舆情汹汹,舆论哗然。

尽管如此,在力主南迁的院长易培基带领下,故宫博物院同仁从1932年起,就一直在做着文物南迁的准备——整理、挑选、装箱等等。其中,单是装箱一项就非常麻烦,因有不少国宝如瓷器、玉器等,皆属易碎之物。为防止搬运途中损坏、变形,博物院同仁为此专门请教了琉璃厂的老古玩商,请他们传授包装技术,又经反复试验,最后解决了这个老大难问题。此后历经万里,转辗流徙,南迁文物几乎纤毫未损,证明此法确乎行之有效。

1933年1月3日,日军侵占山海关,北平危殆,文物南迁刻不容缓,提上日程。经国民政府批准,2月5日凌晨,第一批南迁文物共2118箱正式装车启运。为防意外发生,从紫禁城到火车站一段全程戒严,沿途军警荷枪实弹,严加戒备;并派出一百多人的卫队随车护卫。列车自前门车站驰出,经平汉线转陇海线,以绕开天津,防止日军轰炸破坏;然后再转津浦线,抵达浦口。由于此行仓促,浦口没有找到合适的保存地点,停留一个月后才接到转运上海的指令。此后,又先后有四批文物陆续运抵上海,前后五批合计19557箱。其中,故宫博物院13491箱,另有6066箱分属于古物陈列所(5415箱)、颐和园(640箱)、国子监(11箱)等。这些国宝最终存放在上海天主堂街仁济医院及四川路业广公司内,由故宫博物院驻沪办事处负责管理。

1933年首批装运待发的文物在午门内集中 图片来源网络

由于运到上海的文物只是暂时存放,新任院长马衡一面呈请行政院同意,加紧将南京朝天宫改建为合适的库房,以妥善安置暂时存放在上海的文物;一面组织人力,对所有运至上海的文物进行全面地清理、点收,并分类整理、编目。最后汇集为《存沪文物点收清册》,油印装订,以此成为故宫南迁文物最系统、完整的著录。

文物在上海存放期间,曾应英国之请,挑选了1022件文物精品,装箱前往英国举办“伦敦中国艺术国际展览会”,全程运输由英方福克森号巡洋舰负责。这是中国文物首次以国家名义在国际上公开亮相,产生了巨大影响。1936年12月,所有存放在上海的文物分批运抵南京庋藏。

但未及一年,“七七事变”爆发,北平沦陷;一个月后,上海沦陷,南京危急。国民政府决定迁都重庆,并下令所有存放在南京的文物紧急转移。从1937年8月开始,一场历时更久,路程更长,条件更艰险的文物大迁徙拉开了序幕。

1937年文物迁移途中(北路) 图片来源网络

此番迁移,因皆自东(南京)而西进行,故有“文物西迁”之说。其路线图如下:

第一批南路,共80箱,于1937年8月14日启运。线路为:南京——汉口——长沙——桂林——贵阳——安顺。押运人员有:庄严、曾湛瑶、那志良、朱家济、李光第、郑世文等。

第二批北路,共7286箱,1937年11月启运。线路为:南京——徐州——郑州——西安——宝鸡——汉中——成都——峨眉。押运人员有:马彦祥、牛德明、李光第、王志鸿、吴玉璋、黄贵生、梁匡忠、那志良等。

第三批中路,共9369箱,1937年11月底启运。线路为:南京——汉口——宜昌——重庆——宜宾——乐山。押运人员有:马衡、杭立武、吴玉璋、徐森玉、欧阳道达、刘官鄂、朱学侃、梁廷炜等。

天地妙蕴 国宝安身

且说第一批迁移的南路文物,于1937年8月14日装船启运,由水路运至汉口,然后再用汽车转运长沙,存放于湖南大学图书馆地下室。这批文物虽仅80箱,但其主要构成却是1935年赴英伦展出的书画精品,加上撤离时又临时增添的部分文物,可称稀世之珍。

文物运抵长沙后,院长马衡曾亲往勘察,打算在附近的一座山上开个山洞来贮放文物,但计划还未实施,日军就开始了对湖北、湖南的轮番轰炸。长沙已非久留之地,行政院急令将文物迁至贵阳。因湘西一带土匪活动猖獗,行政院虑及文物安全,特指示绕道广西,经桂林入黔。并命湖南公路局派出十辆汽车负责运送,到广西边境再由广西公路局派车接运,至贵州边境则再换贵州公路局的车辆。幸亏转移及时,文物迁走未及一月,长沙即遭到敌机轰炸,湖南大学图书馆被夷为平地。

1938年1月31日,80箱文物安全运达贵阳。但不巧的是,这一天正逢春节——夏历大年初一,适值各机关放假,无人办公。后几经联系,乃由当时的贵州省主席吴鼎昌亲自出面安排,将文物暂存于当时的绥靖公署内,再后复移至毛光翔公馆存放。

但不久,贵阳即开始遭到日机的袭扰。行政院担心文物安全,指示须尽快寻找洞窟保存文物。当年8月,为挑选赴美展出文物(后因时局变化改为赴苏联展)而专程来到贵阳的傅振伦,也加入到寻找山洞的行列。如其日记所载:

“十月十六日。敌机屡犯贵阳,国民政府行政院令故宫博物院在贵阳保存的珍贵古物,寻觅洞窟存放,以策安全。省府派一秘书刘姓协助。本院主任约同朱家济、曾济时和我一同四出寻找洞窟。先至南岳山云鹤洞,是驻军处,旁有阵亡将士墓。次至簸箕洞,由南口入,多钟乳石……洞皆深邃潮湿。”

贵阳附近的山洞虽多,却都潮湿不宜存放文物,找了几处均不理想。后经贵州省政府介绍安顺华严洞,傅振伦与曾济时即前往安顺实地勘察,结果甚佳,如其所记:“洞内广阔,冬春干燥,颇宜保存古物。”

位处安顺南郊的华严洞,距城约五里之遥,依山傍水,是一处山清水秀的所在,向以城南胜景著称,曾被列为城外八景之一。传南明时有僧名真兴者曾在洞中诵《华严经》故名,洞外山寨亦因此而名。洞后之山名紫峰山,后为乾隆时贵州学政洪亮吉更名为“读书山”。洞口古木森森,洞前有庙,颇为隐蔽。洞内宽敞、干燥,可谓天造地设,确是一贮藏文物的理想之地,不愧为“天地妙蕴”(民国贵州省主席杨森题)之称。

民国时期的贵州省主席杨森题字

地址勘定之后,为安全起见,又雇人在洞中修建了木制库房,其式样如庄严所言“稍仿正仓院”。遗憾的是,这座唯一能够证明故宫国宝入藏安顺的物质性载体,却在国宝离安后即被地方政府拆除,事后庄严先生闻之,亦深表不解。

1939年1月22日,文物自贵阳运抵安顺,入藏华严洞。故宫博物院驻安顺办事处亦随之成立,由庄严(字慕陵)先生出任办事处主任,成员有朱家济、李光第、郑世文等。后因朱、李、郑三位先后离开,另补刘奉璋(峨士)、黄异(居祥)、申若侠(庄严夫人)三人。

故宫博物院驻安顺办事处部分同仁在台合影,刘峨士(左一)、庄严(左五)、申若侠(右一)、黄异(右三)

贵州省保安司令部特派一连士兵到华严洞驻防,负警卫之责。士兵们每日在洞前的晒坝上操练,“大刀向鬼子头上砍去”的歌声响彻云霄。

1939年4月13日,又有南京古物保存所的五箱文物(主要为青铜器)计118件,因委托故宫博物院代为保存而移藏华严洞。

自此,这批国宝在号称黔中福地的安顺,安安稳稳、平平顺顺地待了将近六年。

稀世珍宝 走出安顺

入藏华严洞的80箱故宫文物,以书画为主,兼有少量青铜器、玉器等。仅书画一项,即约占故宫历代收藏的百分之八十,其中自不乏许多稀世珍品。仅据1944年在贵阳展出的目录看,就有如王羲之《三帖》、唐玄宗唯一存世墨迹《鹡鸰颂》、宋高宗《赐岳飞手敕》真迹、宋徽宗《腊梅山禽》,以及范宽《溪山行旅图》、黄庭坚《松风阁诗》、赵孟頫《鹊华秋色》等等。其余的书画大家还有:巨然、范宽、郭熙、李唐、吴镇、欧阳修、苏东坡、颜真卿、米芾、马远、倪瓒、董其昌、黄公望、赵孟頫、石涛、梁楷、唐寅、沈周、文徵明、徐渭、王守仁、杨龙友、王蒙、王原祁、王时敏、恽寿平等等。足可谓大师云集,如雷贯耳。

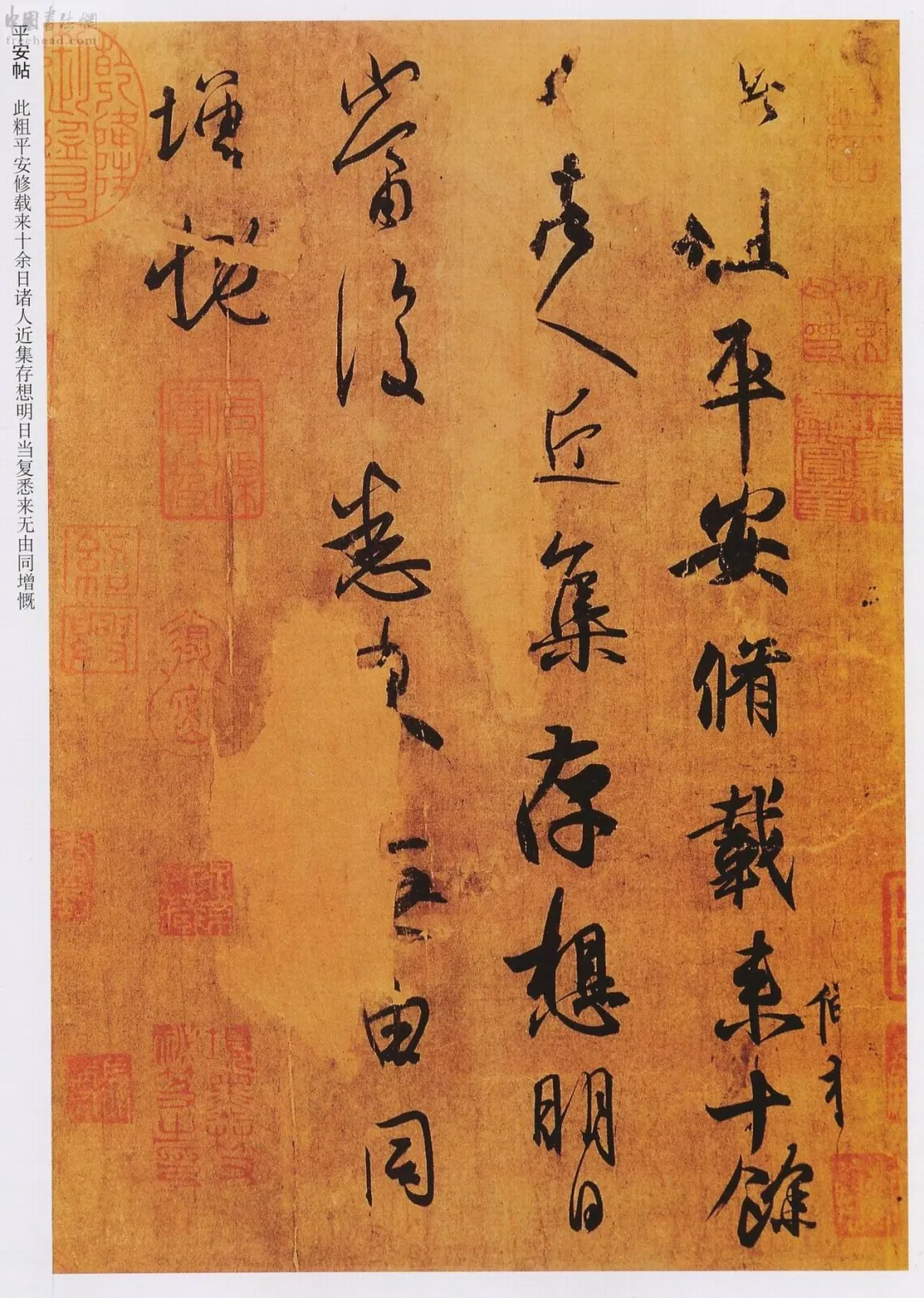

在贵阳艺展亮相的王羲之三帖之一《平安帖》

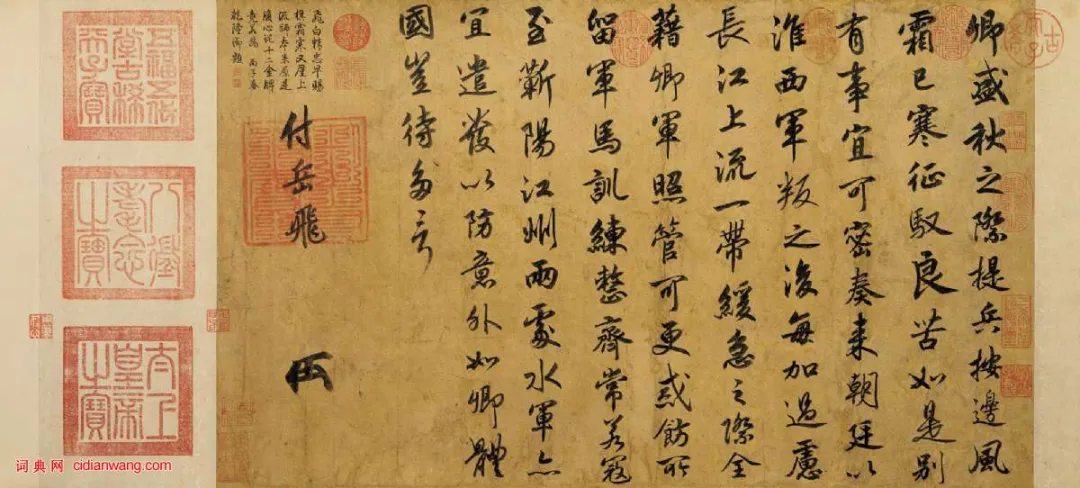

宋高宗《赐岳飞手敕》

赵孟頫《鹊华秋色图》

马远《踏歌图》

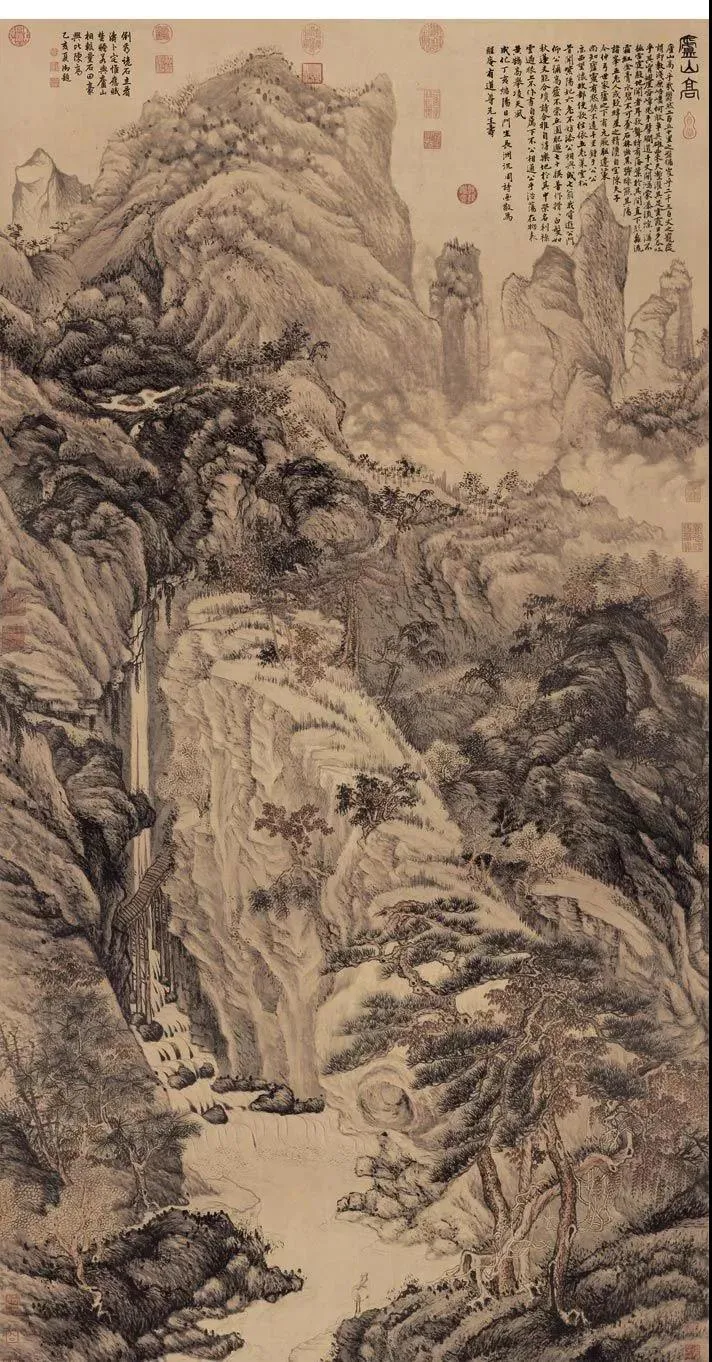

沈周《庐山高》

吴镇《双松图》

最值一说的是,入藏华严洞的国宝,并未像以往民间传说的那样,严加保密,勿使走漏任何风声。而是相反,曾先后三次走出安顺,在国内外公开亮相展出。

第一次:1939年9月,选出“铜器10件,古玉40件,绘画48幅,织绣2件,共百件”,远赴苏联,在莫斯科举行中国艺术展览会。

第二次:1943年12月,故宫博物院驻安办事处根据院方安排,从华严洞选出196件历代书画精品赴重庆展出。

第三次:1944年4月,应贵州省主席吴鼎昌之请,特将在重庆展出的196件书画精品选赴贵阳展出,令我省民众眼界大开,成为轰动一时的盛事。如当时的《贵州日报》刊登一位观众的观后感所言:“来势汹汹的故宫书画展,算是把我的懒散打倒了,并写信叫遵义的朋友们也赶快来看,结语用的是恐吓调子:‘你们要不来,你们就白活了。’”

六载山居 无异世外

故宫博物院驻办事处设于安顺文庙内。办事处主任庄严,因携有六口之家,另在城内东门坡租了间民房供全家居住。庄严与其他办事处同仁平时均居住于华严洞。如1938年在贵阳出生的庄严四子庄灵先生的回忆:“当时我们全家赁居在安顺县城内东门坡一幢两进木造民宅的右侧厢房,办事处设在文庙,而古物则庋藏在南门外的华严洞。平日父亲和他的故宫同仁经常为公务往返于办事处和华严洞两地,家中大小事务几乎全由母亲掌理。”

对于跟随国宝迁到安顺的庄严及其办事处同仁来说,虽然肩负特殊的使命,却没有画地为牢,抱团自处,而是与地方人士多有接触和交往,甚至参加一些地方性的文化活动。据傅振伦日记记载,他们初到安顺,就受到曾任国会议员多年而此时已告老还乡的安顺耆宿黄元操先生的宴请,普定县的有名富商伍效高先生,也曾邀请他们一行专程到普定游览著名的莲花古洞。闲暇之时,庄严等人还喜欢到附近的村寨、山洞,探幽寻胜,了解当地的民风民情。他们曾结伴游历过安顺著名的粮仓洞;春节期间,还请人引领,赶到北门外“花山”看苗族跳花,又到距华严洞不远的五官屯观看屯堡人跳神(地戏)。1943年安顺民众教育馆举办艺术展览,庄严曾提供部分展品参与其事,如《安顺民国时期大事记》载:“10月10日,安顺民教馆为庆祝国庆,在安顺举行文献艺术展览会5天,展品有黄元操副议长、故宫博物院庄慕陵科长、张丰胄主任、陈达夫校长等数十家收藏的名贵拓片、青铜器、历代书画、照片以及近居西南的名画家作品,共900余件。”

安顺向有“滇之喉,黔之腹”之称,是入滇要道,抗战时期更成为许多流亡人士迁徙往来之所,不少故旧、同仁也因此顺道之便,前往华严洞探访庄严等人。如著名历史学家向达先生,就曾于1939年到华严洞探望老友庄严,并有记云:“(民国)二十八年夏余自湘至桂,复取道贵阳去昆明,时慕陵居安顺之华严洞,守护古物,寂处深山。安顺为旅途所必经,遂驱车往访,并得见森玉前辈。四壁萧然,案头唯梵典数卷,为之慨叹,留连者久之。”

内中提到的徐森玉,名鸿宝,是著名的文博大家,擅长金石、版本、目录之学及文物鉴定,许多大名鼎鼎的稀世珍宝都是经其征集和鉴定的,有“国宝守护神”之誉。时任故宫博物院古物馆馆长。1939年4月因腿伤到安顺华严洞修养,曾与庄严捐资修缮悬于庙前厅上的洪亮吉题“读书山”匾额。其后又数次因公外出,并曾两次受命潜赴香港、上海,参与抢救、收购和鉴定因战乱流散而出的珍贵典籍,每次事毕均返回华严洞居住。直到1942年方离开安顺。

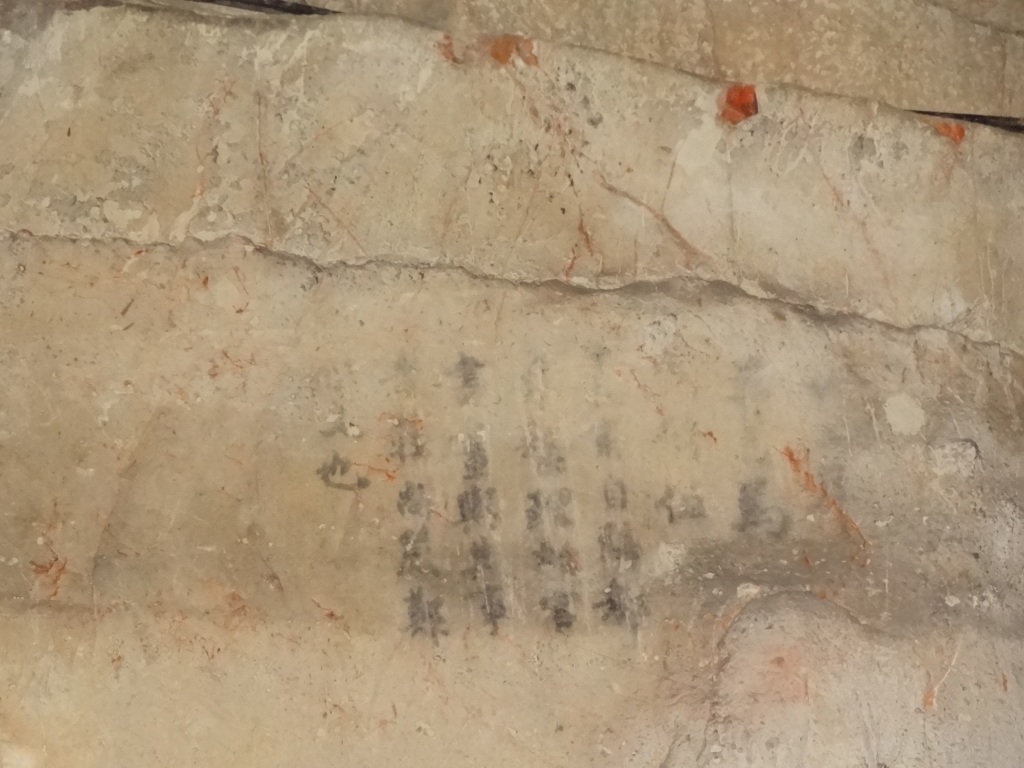

马衡在洞中题词(遗迹)的照片

1943年,故宫博物院院长马衡先生偕伍蠡甫莅临华严洞检视文物,在此盘桓一月有余。一日酒后兴起,乃架梯攀高,在洞壁上留下一段题辞,约为:“卅二年鄞邑马衡偕伍蠡甫自陪都来整理故宫书画与其事者庄尚严郑世文也”。如今,虽因年深日久,字迹风化、漫漶,可辨识者不过十数字,却是故宫国宝入藏华严洞的唯一遗迹和重要物证,堪称弥足珍贵,亟需得到妥善保护!

正在装运文物的贵州公路局汽车 庄灵 提供

黔南惊变 再上征程

1944年底,战局丕变,一部日军突然自桂林一线攻入贵州,占领了独山县,史称“黔南事变”。国民政府急令藏于华严洞的故宫文物紧急转移。由于云南长期处于日机轰炸之下,非安全之地,文物不能西行而只能东行至贵阳,沿桐梓、遵义一线,转移至四川巴县藏存。12月5日,藏存在华严洞的所有故宫文物装车启运,驰离安顺。

从1939年1月22日到1944年12月5日,移藏华严洞的这批故宫国宝,合共在安顺待了5年10个月零13天。

原南京古物保存所委托故宫博物院代管的五箱青铜器,因原单位已撤销,经国民政府教育部电令移交给安顺民众教育馆接收,由此留下了1952年“故宫文物”在安顺展出的一段佳话。

离开安顺之后,庄严对这一段清苦又不失安稳的山居岁月非常怀念,数月之后,就委请擅长丹青的刘峨士(奉璋)画了一幅《安顺读书山华严洞图》,并遍请师友题跋,以志其事。如其题跋所云:“余在安顺时,颇思为山作志。盖山以存国宝而传,国宝以人维护而存,人以书而益彰。此志如成,名山名物名士永留于人口矣。惜有志未成,读此图者可代志观。”

刘峨士绘:安顺读书山华严洞图

而另一位同在安顺加入护宝行列的故博同仁黄异(居祥)先生,则在1950年寓居台湾时,画出了另一幅充满了民族风情的《安顺牛场》图。两幅传世之作,将故宫国宝与小城安顺因国难而相遇、结缘的历史传奇,永久定格,传扬千古!

黄异绘:安顺牛场 题图陈兼善,字达夫,抗战时期任安顺黔江中学校长

(本文原刊载于《文化安顺》,澎湃新闻经授权刊发,行文略有调整。)

上一篇:基金天天跌的原因分析

有话要说...